本项目面向“健康中国”战略,坚持“大体育”观,基于文献研究、问卷调查和实地考察等结论,研究并实践了《大学体育》课程思政育人模式及策略,形成了如下成果:

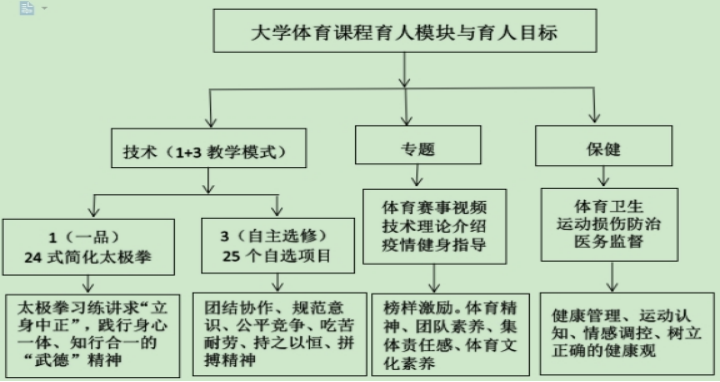

(1)重构了“专题+技术+保健”的育人教学模块

专题模块:即理论教学部分。解构了原有的知识体系排序,重构了技术动作、体育赛事、抗疫视频等专题教学内容。育人目标是引导学生融入“健康中国”战略,培养团队精神、拼搏精神、规则意识和社会责任感。

技术模块:即技能训练部分。设置了太极拳、跆拳道、篮球、排球、体育舞蹈等技术选修模块。育人目标是让学生体验合作、冲突、礼让、赞扬、处罚、成功、失败等情感,培养其团队精神、进取精神、规则意识和荣誉感等独特价值。

保健模块:即体育保健模块。把《体育保健学》相关教学内容植入《大学体育》教学之中,让学生掌握健康知识、运动损伤、医务监督等知识和技能,培养学生的健康习惯、情绪调控和适应能力。

(2)设计了“1+3”个性化混合式育人教学模式。“1”即“一品”,在第一学期开设24式简化太极拳必选项目;“3”即后三个学期设置25选修项目,供学生个性化选修。同时采取线上理论学习和线下技能训练相结合的模式,实现学习体育文化、挑战自我、磨炼心智等育人目标。

(3)建立了“德技合一”的育人评价指标体系。改革了单纯依据体育成绩的评价方式,建立了技能水平、身心健康、社会适应、锻炼意识和情感体验等构成的育人评价指标体系。

本成果有效解决了如下教学问题:

1 解决了《大学体育》“育人”目标不突出的问题

改革前,《大学体育》重视学生的体育知识学习和运动技能训练,忽视学生的体育文化、拼搏精神、规则意识、社会责任感和荣誉感的培养和体验。改革后,《大学体育》通过对教学内容的重构,设置了“专题+技术+保健”的教学模块,每个模块均有相对独立的育人目标,构成了《大学体育》新的课程目标,突出了课程思政的功能。

2 解决了《大学体育》“育人”策略不科学的问题

改革前,《大学体育》育人模式及策略呈现出如下问题:①教学体系单一,理论实践脱节,呈现“孤岛式”教学问题;②教学手段单一,缺乏互动及评价,呈现“填鸭式”教学问题;③教学资源单一,缺乏育人功能,呈现“技能化”倾向。改革后,《大学体育》以学生为中心,构建了“1+3”个性化育人模式。学生可以依据自己的运动基础、爱好和兴趣选修相关体育项目,满足了学生个性化、自主式学习需要,体现了“一校一品”和“自主选课”的改革导向,实现了健康知识传播、运动技能培养、思政育人等培养目标,契合“2030健康中国”发展战略基本精神和要求。

3 解决了《大学体育》“育人”评价不全面的问题

改革前,《大学体育》“育人”评价指标单一固化,重视体育技能成绩,忽视学生身心发展、道德形成、体育精神及文化等方面的评价,一直存在着“一课代替一育”和“终结性评价”的问题。改革后,《大学体育》坚持“大体育观”,把“立德树人”作为教育目标,围绕“五育并举”,重新构建体育的评价指标体系。指标体系涵盖了体育知识、技能水平、体育精神、情感体验、科学健身、身心健康、道德风尚等方面,突出了价值引领、精神塑造、成长成才等育人功能的评价,彻底解决了教学评价中重视技术成绩、忽视育人目标的问题。